Vitrine 10

Moulage 218

Die Moulage Nr. 218 wurde vom Moulageur Otto Vogelbacher in Freiburg in Breisgau hergestellt. Es handelt sich dabei um ein Duplikat einer Moulage von Alfons Kröner aus Breslau, welche bereits 1903 im Atlas von Jacobi abgebildet ist. Bruno Bloch verwendet eine Abbildung dieser Moulagen, um den fast identischen Fall eines 16-jährigen Jungen zu illustrieren, der am 13. Dezember 1919 in die Dermatologische Klinik eingetreten war. Es scheint sich um einen Waisenjungen gehandelt zu haben, der in einem Stall arbeitete. Aus der gleichen Institution wurden noch zwei weitere Knaben mit der gleichen Infektion eingewiesen.

Patient

16-jähriger Knabe, Eintritt in die Dermatologische Klinik am 13. Dezember 1919. Es scheint sich um einen Waisenjungen gehandelt zu haben, der in einem Stall arbeitete. Aus der gleichen Institution wurden noch zwei weitere Knaben mit der gleichen Infektion eingewiesen.

Anamnese

Begonnen hatte das Problem acht Wochen früher mit einem entzündlichen Ausschlag in der Ellenbeuge und vor fünf Wochen mit ersten Hautveränderungen am Kopf. Bei Eintritt fanden sich an beiden Armen und im Gesicht rote schuppige Herde und die Kopfhaut zeigte massive eitrige Schwellungen mit Haarausfall. Die Lymphdrüsen waren stark geschwollen, die Anzahl der weissen Blutkörperchen im Blut massiv erhöht.

Befund

Bei Eintritt fanden sich an beiden Armen und im Gesicht rote schuppige Herde und die Kopfhaut zeigte massive eitrige Schwellungen mit Haarausfall. Die Lymphdrüsen waren stark geschwollen, die Anzahl der weissen Blutkörperchen im Blut massiv erhöht.

Zusätzlich zeigte sich am ganzen Körper ein feiner roter Ausschlag. In den typischen betroffenen Stellen liess sich ein Pilz, ein Trichophyt, nachweisen. Ein Lymphknoten wurde ebenfalls herausoperiert und nach Pilzen untersucht, darin konnten aber keine Pilze gefunden werden.

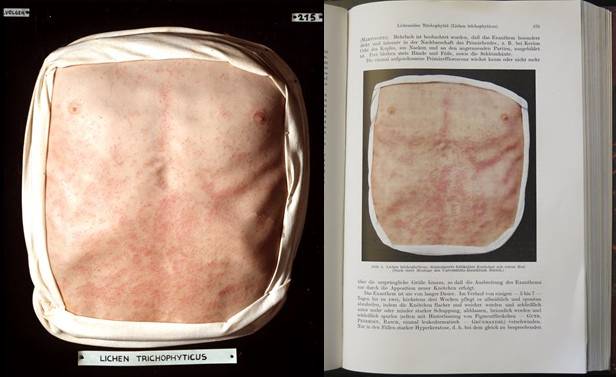

Die Ärzte vermuteten, dass der diskretere Ausschlag am ganzen Körper durch eine immunologische Überreaktion des Körpers auf den Pilz zustande kam. Dieser Befund wurde mit der Moulage Nr. 215 dokumentiert und dann auch in den wissenschaftlichen Publikationen abgebildet.

Diagnose

Trichophytia profunda capillitii (Kerion celsi) mit Trichophytid

(tiefe Pilzinfektion des behharten Kopfes mit allergischer Reaktion auf den Pilz).

Weiterer Verlauf

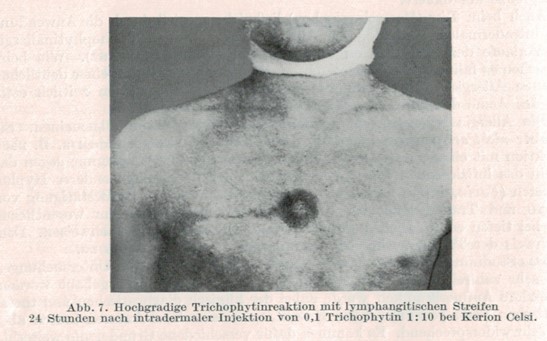

Sowohl aus therapeutischen Gründen, als auch aus Forschungsinteresse wurden in den folgenden Tagen wiederholte Injektionen mit Pilzextrakt (Trichophytin) an den Schultern und über dem Brustbein durchgeführt. Diese Reaktion wurde mit einer schwarzweiss Fotografie dokumentiert und ebenfalls publiziert.

Diese Injektionen führten zu starken Lokalreaktionen und nach etwas mehr als einer Woche zeigte sich eine deutliche Abflachung der Herde auf dem Kopf. Die Injektionen wurden noch zweimal wiederholt, bis der Ausschlag vollständig verschwunden und die Haut Ende Januar 1920 abgeheilt war.

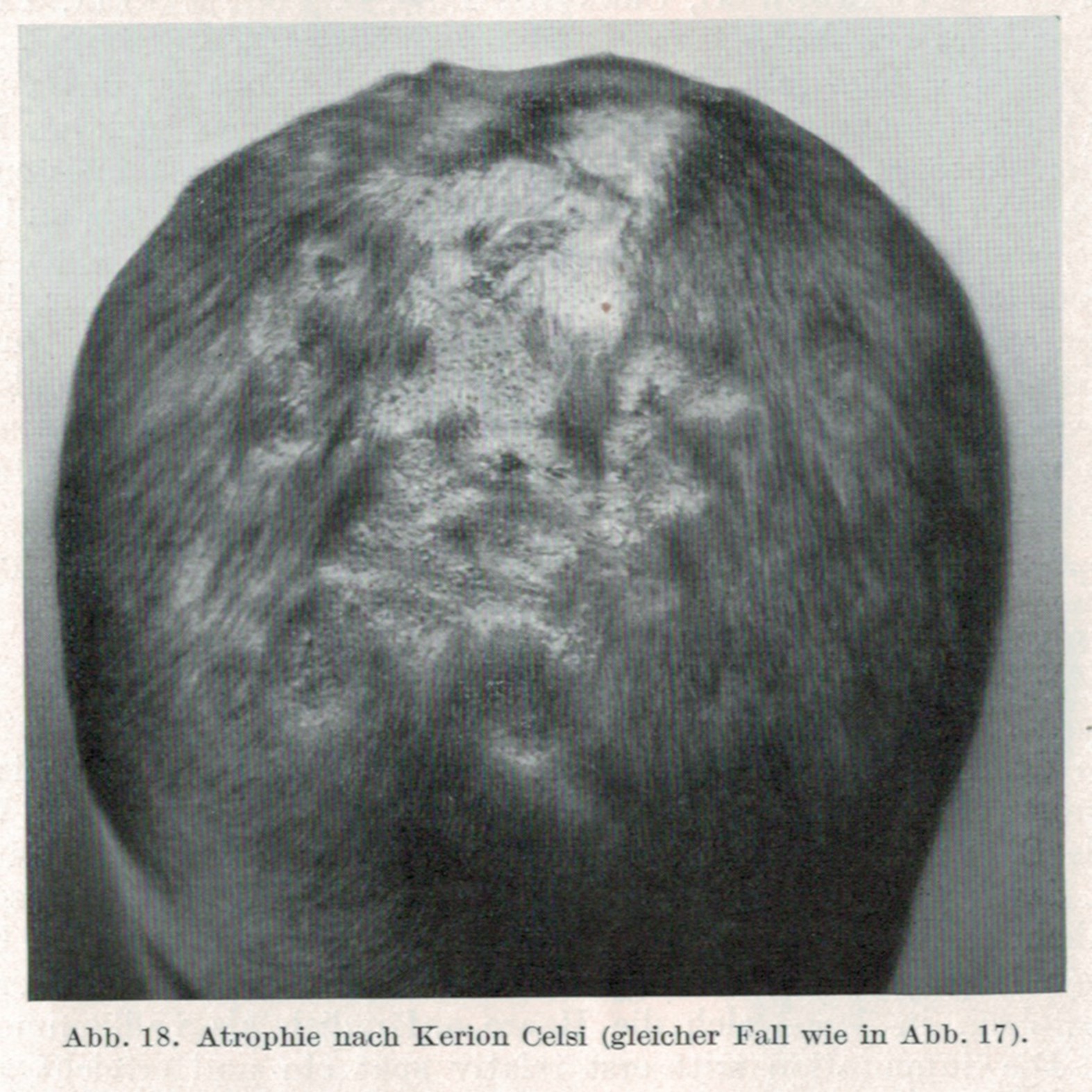

Nun wurden aus wissenschaftlichem Interesse nochmals Trichphytin injiziert, was innerhalb weniger Tage zu einem erneuten heftigen Ausschlag, diesmal begleitet von starkem Fieber über 40 Grad, führte. Mit Wickeln konnte das Fieber gesenkt werden und von weiteren Injektionen wurde abgesehen. Am 20. Februar 1920 wurde der Knabe vollständig geheilt mit spärlichem Haarwuchs an den betroffenen Stellen am Kopf aus dem Spital entlassen.

Quellen

• Bloch Bruno: Die Trichophytide. In: Jadassohn J.: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten: Dermatomykosen. 11. Band, Springer, Berlin, 1928, S. 564 – 606.

• Bloch B: Allgemeine und experimentelle Biologie der durch Hypomyceten erzeugten Dermatomykosen. Hdb Haut u Geschl Krh, Bd XI, s. 300 – 377

• Miescher G.: Trichophytien und Epidermophytien. In Jadassohn J.: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten: Dermatomykosen. 11. Band, Springer, Berlin, 1928, S. 378 - 564