Vitrine 27

Moulage 172

(Siehe auch Moulage Nr. 171 in der Schiebevitrine 47)

Patient

Die 64-jährige Patientin Marie F. trat erstmals am 21. Juli 1926 für eine stationäre Therapie in die Dermatologische Klinik ein, nachdem sie bereits während zwei Monaten wegen eines ausgedehnten Ausschlages erfolglos von einem Privatarzt behandelt worden war.

Sie litt an einem Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit). In der Klinik wurde sie während vier Wochen mit einer Borax-Schüttelmixtur, einer Bor-Creme und Puder behandelt und konnte die Klinik am 25. August 1926 geheilt verlassen.

Die damals neu entdeckte Zuckerkrankheit wurde in der medizinischen Poliklinik behandelt. Allerdings brach die Patientin die Therapie nach einem Jahr ab, da sie sich gesund fühlte.

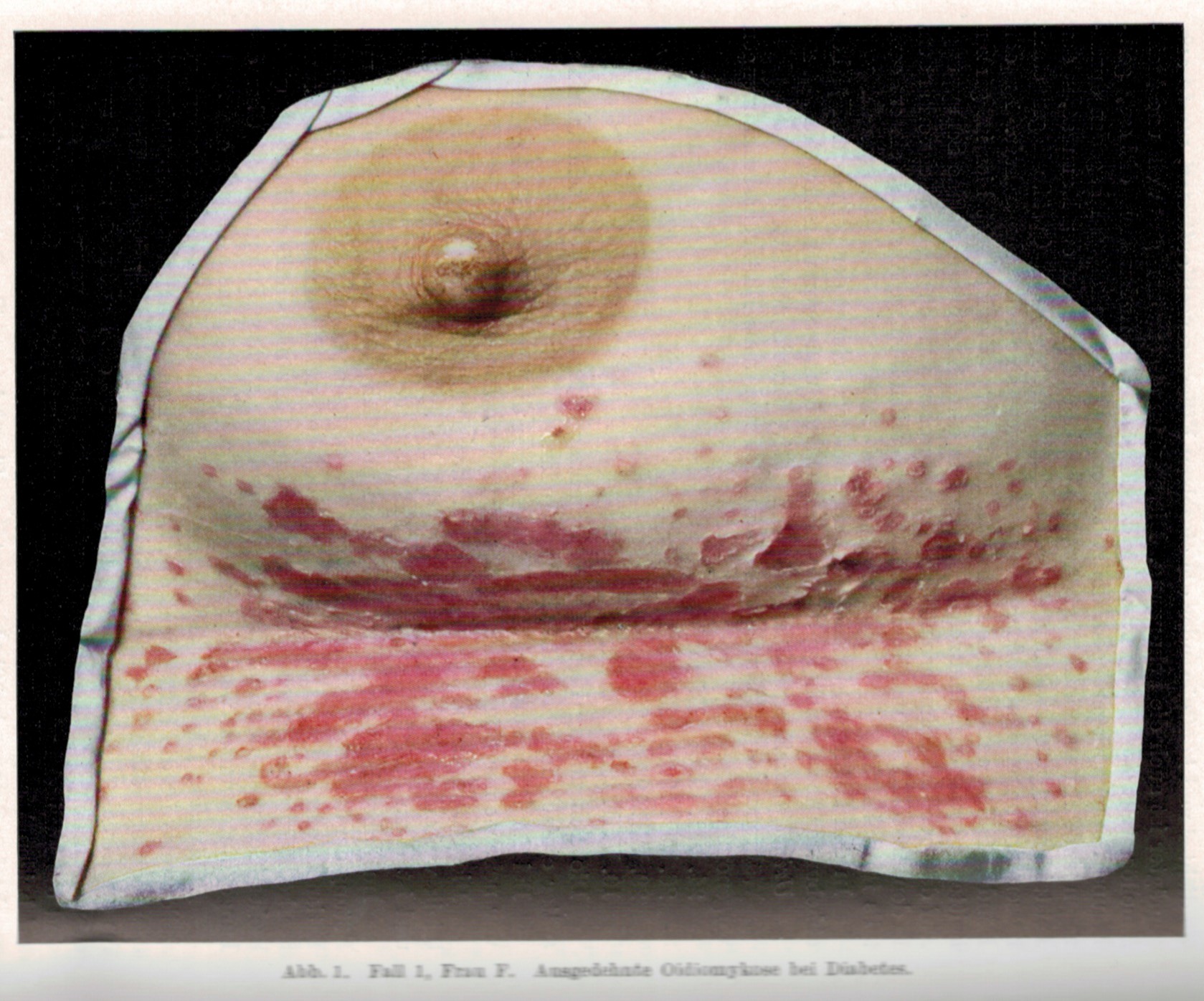

Am 7. August 1930 musste sie wieder mit ausgedehnten nässenden Rötungen und Blasen, genital und in den Hautfalten bei deutlichem Übergewicht in die Klinik aufgenommen werden.

Diagnose

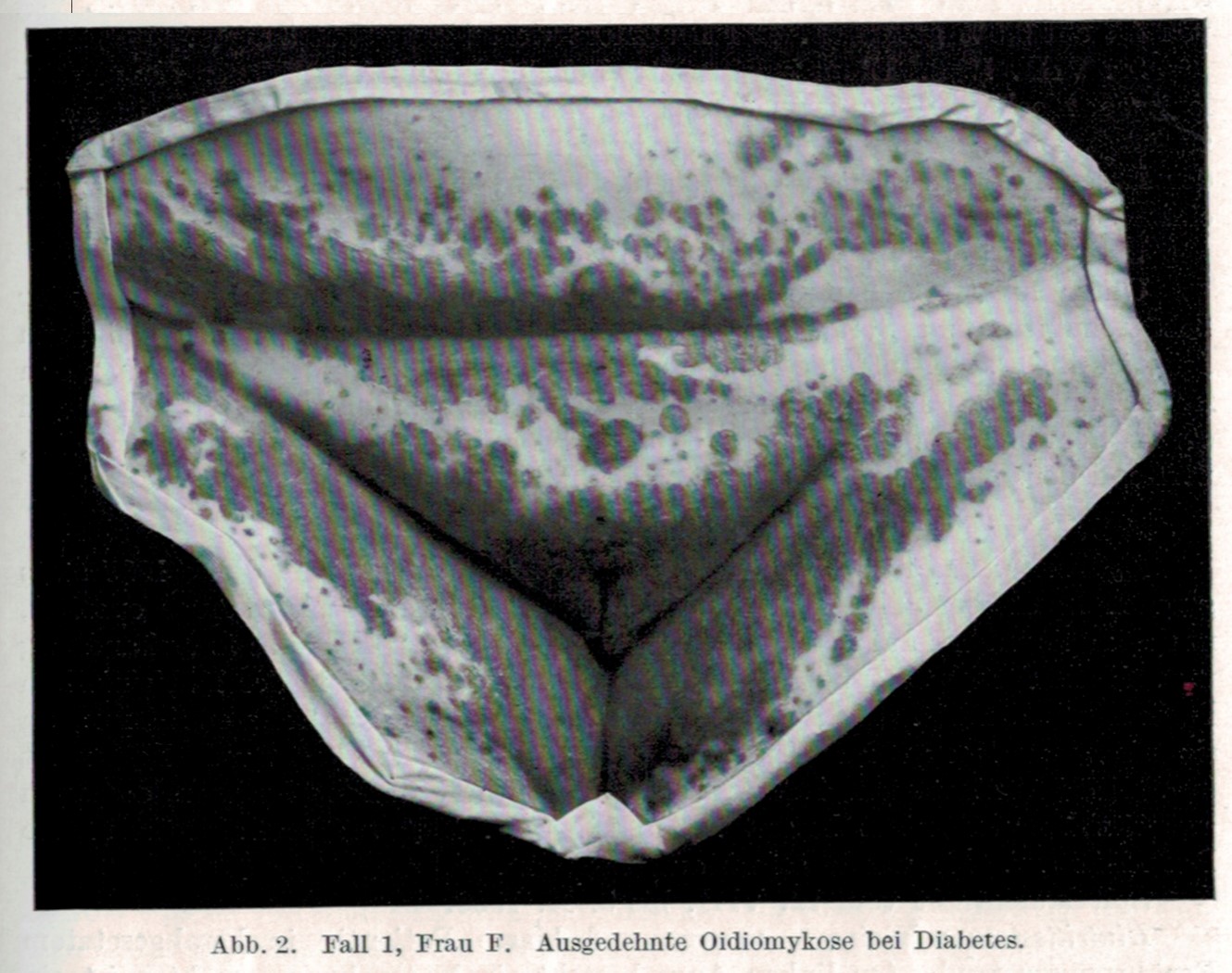

Oidiomykose bei Diabetes mellitus (Hefepilzinfektion, heute Candidose genannt, bei Zuckerkrankheit)

Die Befunde mit den quälenden Hautausschlägen in den Hautfalten wurden mit den Moulagen 171 und 172 festgehalten.

Therapie

Diesmal wurden die Ausschläge unter Boraxpuder und -Umschlägen sogar schlechter, obwohl die anfänglich noch nachweisbaren Oidien-Pilze nicht mehr zu finden waren. Erst Umschläge mit einer physiologischen Kochsalzlösung und später dann eine Behandlung mit Teer brachte schliesslich die Abheilung. Sie konnte nach fünf Wochen am 19.9.1930 geheilt entlassen werden.

Diese Fallgeschichte wurde zusammen mit den Abbildungen der Moulagen 1932 wissenschaftlich veröffentlicht, gleich wie die Geschichte der Patientin W. deren Hautproblem mit den Moulagen in der Vitrine 3 dokumentiert wurde.

Quellen

• Staehelin A, Jui-wu Mu, van Schouwen M: Beiträge zur Klinik und Pathogenese der Oidiomykosen. Arch Derm Syph 165: 294, 1932

Zusätzliche Erläuterungen

Vor der Entdeckung von gut wirksamen Medikamenten gegen Pilze (Antimykotika) in Ende der 1950er Jahre wurden Pilzinfektionen mit teilweise stark reizenden desinfizierenden Lokaltherapien oder innerlichen fieberauslösenden Reiztherapien behandelt. Neben Jod und Chrysarobin wurden auch Verbindungen aus Bor angewendet.

Borax ist eine Borverbindung, welche für Insekten hochgiftig ist. Bor wirkt desinfizierend gegen Pilze und Viren, aber nur schwach gegen Bakterien. Pflanzen benötigen geringe Mengen Bor für das Wachstum. Es gibt keine Hinweise auf eine biologische Funktion von Bor bei Mensch oder Säugetier. Moderne Studien zeigen keine direkte medizinische Wirkung von Bor, allerdings kann Bor die Wirkung der Geschlechtshormone beeinflussen und beim Neugeborenen zum Missbildungen führen.